サステナビリティ

私たちはサステナビリティを全社一丸となって推進し、

事業を通じてまちづくりのさまざまな課題を解決していきます。

トップメッセージ

TOP MESSAGE

共同カイテックは創業以来、事業で関わる人や社会に「快適さ(あって良かった)」を提供し、

共同カイテックは創業以来、事業で関わる人や社会に「快適さ(あって良かった)」を提供し、お客様に「感謝」して頂ける事業を推進してきました。

「環境に優しい製品作り」「リサイクル・リユース活動」「働きがいのある職場作り」をはじめとした、当社が従来から進めてきた様々な取り組みで、サステナブルな社会の実現に貢献しています。

私たちの未来に向けて、さらなる社会課題の解決と利益ある成長を同時に実現するために、自社の課題の棚卸を実施し、取り組むべき重要テーマを明確にしました。

そして、サステナビリティ活動を推進する考え方・行動の羅針盤となる方針を策定しました。

これからも、この方針と重要テーマのもと、全社一丸となりサステナビリティ活動を推進し、

社会に貢献して参ります。

共同カイテック株式会社

代表取締役社長

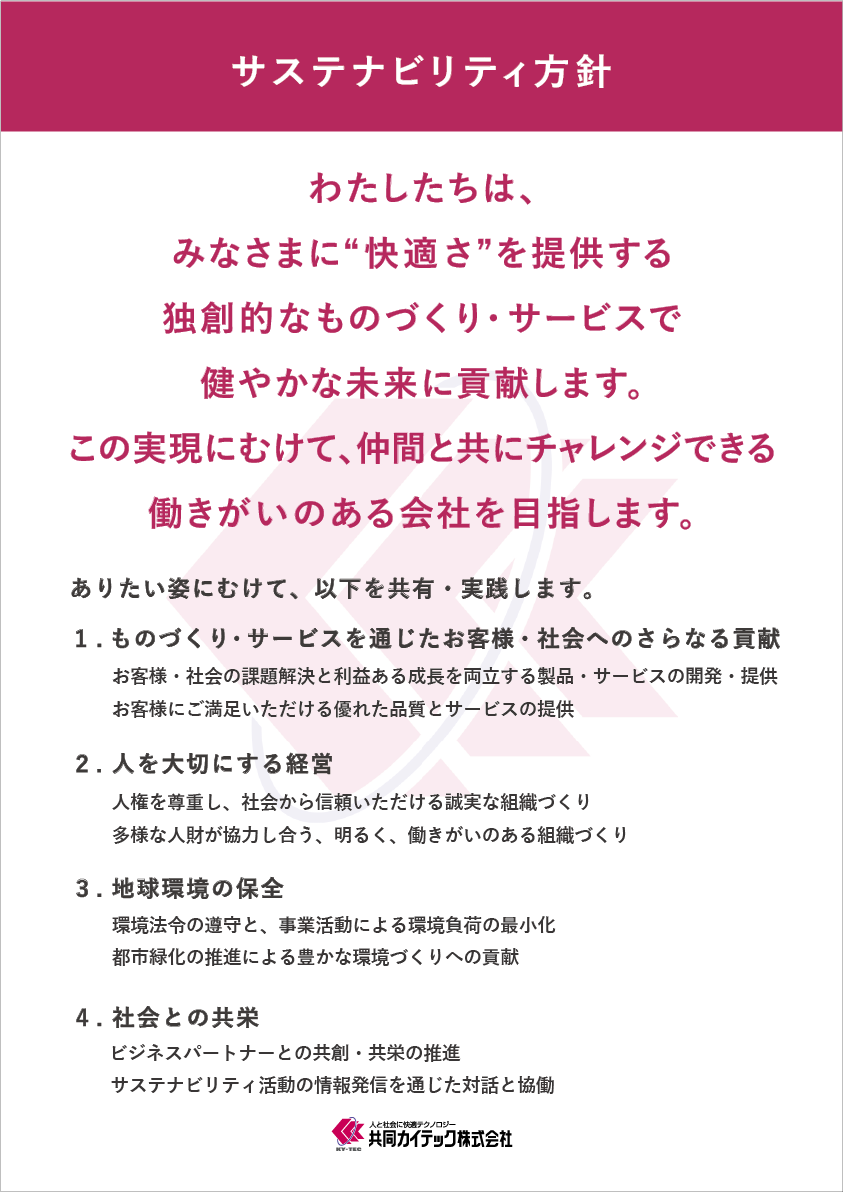

サステナビリティ方針

SUSTAINABILITY POLICY

1950年の創業以来、共同カイテックは「人と社会が快適になるテクノロジーを提供したい」という理念のもと、サステナビリティ実現につながる様々な製品を開発し、お客様や世の中に貢献してきました。

現代では日々厳しさを増していく気候変動、資源の枯渇など、様々な地球規模の課題が深刻化しています。当社に関連の深い建設業界では労働者不足や社会インフラの老朽化、自然災害の増加、人権問題などが特に大きな課題となっています。

当社はこうした社会課題に向き合い、サステナビリティを全社一丸となって取り組んでいくために、2024年6月、サステナビリティ方針を策定しました。

このサステナビリティ方針は、サステナビリティ活動を通じて実現したいありたい姿と、そのありたい姿を実現するための1~4の指針で成り立っています。これまで

当社が大切にしてきた価値観を再確認するとともに、これからの時代に社会に貢献し、当社が成長し続けるための大切な考え方を整理しました。検討の際には従業員へアンケートを実施し、意見を収集・反映した上で、経営層・キーパーソンの確認・ブラッシュアップを経て策定しました。

この方針は当社のサステナビリティ活動の推進において、全ての役員・従業員の考え方・行動の指針としています。

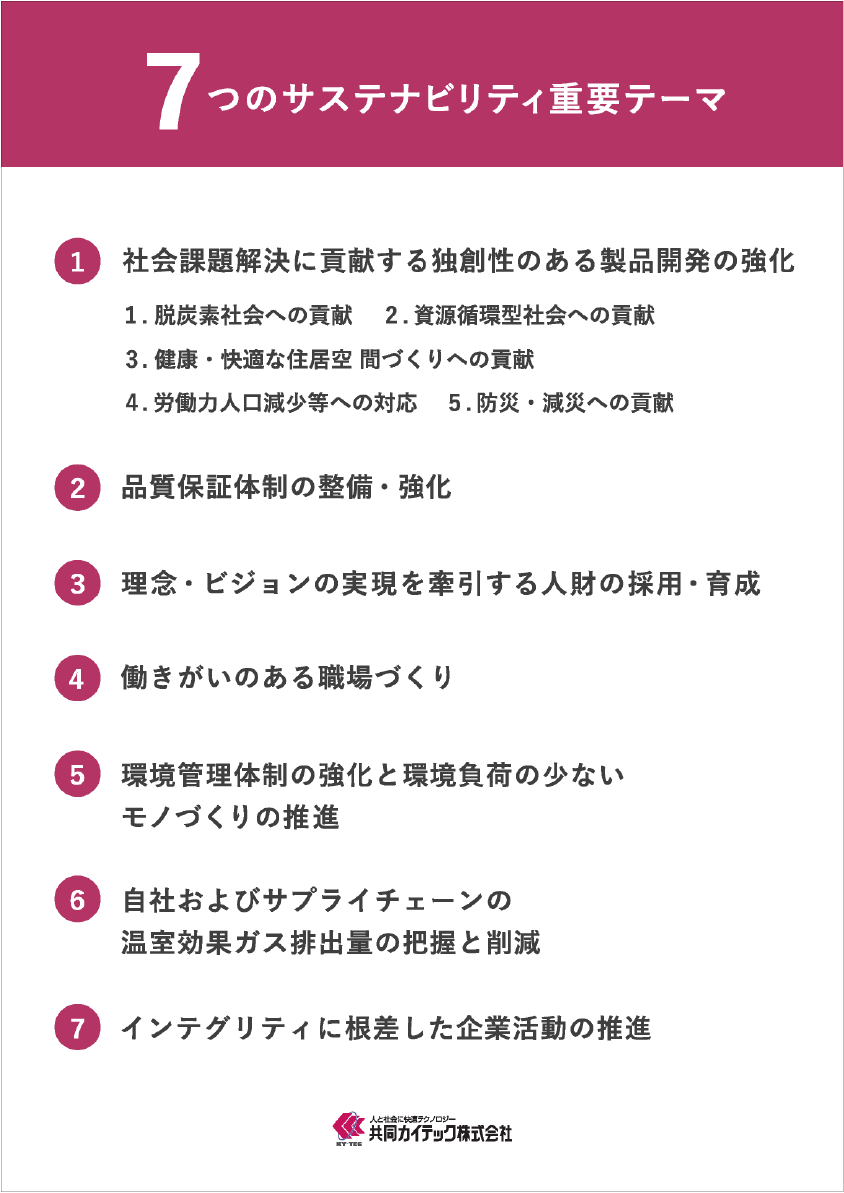

サステナビリティ重要テーマ

SUSTAINABILITY MATERIALITY

当社は、サステナビリティ方針の実現に向けて全社で活動を推進していくため、2024年6月、当社が取り組むべきサステナビリティ重要テーマを特定しました。

サステナビリティテーマが多岐にわたる中、特に集中して取り組むのがサステナビリティ重要テーマです。これらのテーマに取り組むことで、少しずつでも社会をよくしていきたい。そのような決意のもとに活動し、持続可能な経営を目指していきます。

特定した7つのサステナビリティ重要テーマは、近年、社会やお客様から要請が高まっているだけでなく、取り組むことで従来の当社の強みや特長を強化するものです。その特定プロセスにおいては経営会議で議論を重ね承認されています。

7つの重要テーマの中でも「①社会課題解決に貢献する独創性のある製品開発の強化」を最も重視し、事業を通じて当社ならではの社会価値を創出していくことを目指しています。また、②~⑦の重要テーマは、①のような事業活動を支える経営基盤の強化に関わる重要テーマから構成しています。

サステナビリティ重要テーマ特定プロセス

当社はサステナビリティ重要テーマの検討にあたり、下記のステップを踏んで当社の強みやこれまでの活動を棚卸し、CSRとSDGsの観点から評価・特定をしました。その後、重要テーマに取り組むための中期目標とKPIを策定しました。今後は、この重要テーマと目標を全社・関係部門に展開し、継続的に取り組みを進めていく計画です。

- Step1

-

社会課題の認識

ISO26000※、SDGs(持続可能な開発目標)、パリ協定、国連人権指導原則などの国際的な規範・イニシアティブや当社が

関係する業界固有の社会課題等をもとに、サステナビリティ重要テーマの候補を抽出しました。※ 国際標準化機構(ISO)が発行する社会的責任に関する手引き

- Step2

-

社内外の意見の把握とサステナビリティ重要テーマの検討

抽出されたサステナビリティ重要テーマ候補を各部署の代表者22名と外部有識者3名で「社会にとっての重要性」と「当社の

持続的成長にとっての重要性」の2軸で評価し、マテリアリティ・マトリックスを作成した上で、取り組むべき重要テーマに

ついて検討を重ねました。

- Step3

-

サステナビリティ重要テーマの決定

外部有識者との意見交換の結果や社内主要部門の責任者等との検討を踏まえつつ、経営会議で議論を重ね、最終的なサステナビリティ重要テーマを特定しました。

共同カイテックの取り組み

ACTION

当社は、これまでもお客様や社会からの要請にこたえ「施工時の省力化・省資源化・リサイクル推進」や「建築物の安全性・長寿命化・防災」に優れた独自性のある製品を開発・販売し、社会に広く貢献してきました。また、製品を開発・製造・販売する過程においても、労働面や環境に配慮した、生産性と働きがいのある職場づくりに取り組んでいます。これらの取り組みは特にSDGsのゴール8、9、11に貢献しています。

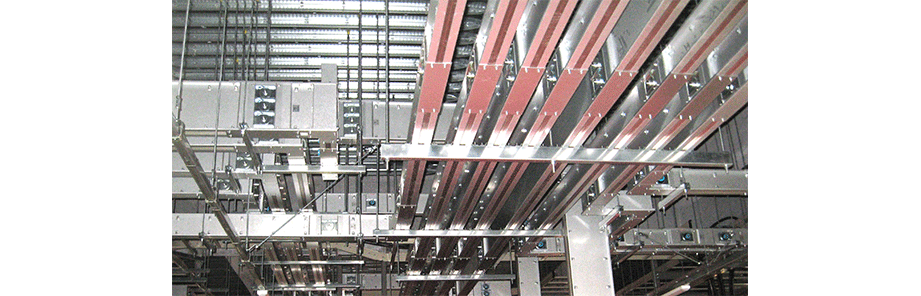

バスダクト事業部製品

サステナビリティに関する主な取り組み

大容量電力へ対応

バスダクトはビルや工場のみならず、メガソーラー、地熱発電、バイオマス発電、風力発電設備などの大規模な電力設備に適しており、クリーンエネルギー供給に欠かせない製品です。

地球にやさしいリサイクルできる幹線システム

不要になったバスダクトは、鋼板・導体(アルミ、または銅)及び、絶縁物(PETP)に分別され、それぞれの資源として再利用できます。

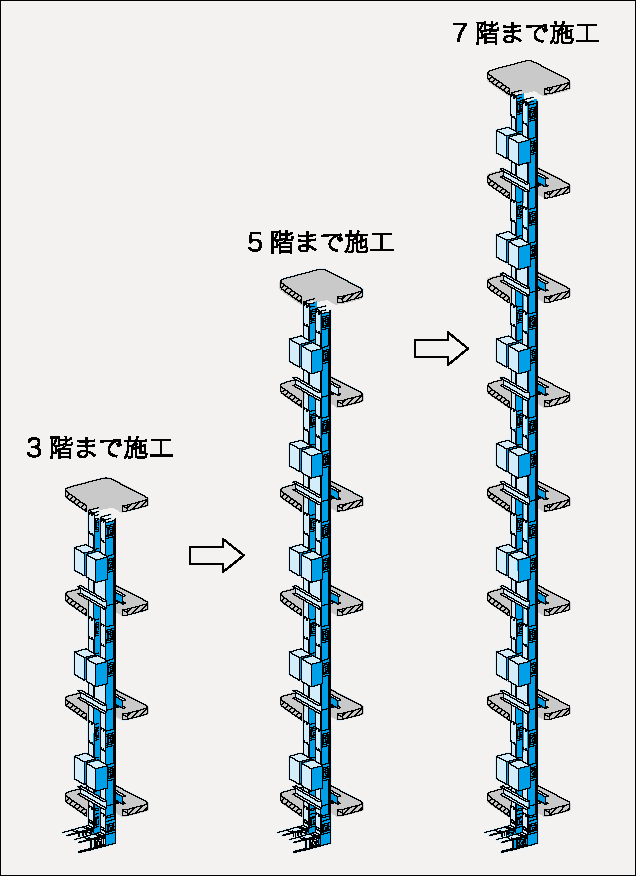

LCC(ライフサイクルコスト)低減

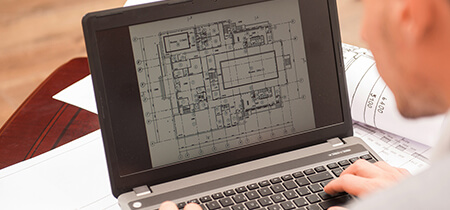

BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)により設計・施工の効率化に向け、設計から製造手配までのリードタイム短縮(32%減)に貢献し、様々な

生産性向上を実現します。またバスダクトは建築工程に合わせたプレハブ施工が可能で、施工時における作業員の投入工数の分散と工期短縮に貢献し、従業員ならびに施工業者様の労働環境改善にもつながります。

BIMイメージ図

BIMイメージ図 プレハブ施工イメ-ジ図

プレハブ施工イメ-ジ図

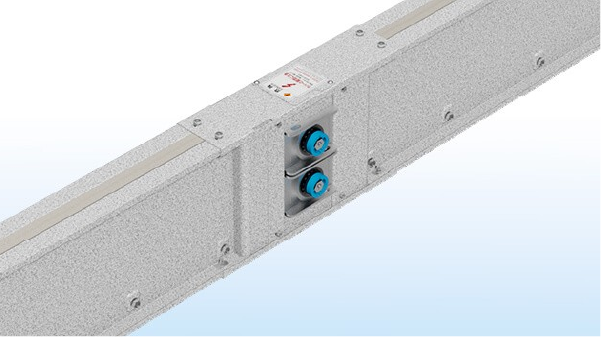

ガルバリウム鋼板の推奨

ガルバリウム鋼板仕様は塗装工程を省略することができるため、塗料や作業による乾燥炉使用時の電力エネルギーなどを削減することが可能で、CO2削減に貢献する環境にやさしい仕様となっています。

ガルバリウム鋼板仕様

ガルバリウム鋼板仕様 ガルバリウム鋼板仕様 施工例

ガルバリウム鋼板仕様 施工例

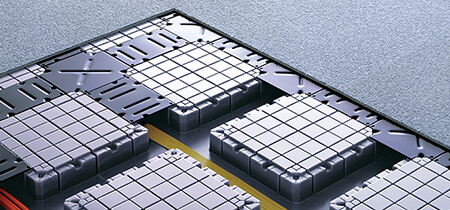

フロアシステム事業部製品

サステナビリティに関する主な取り組み

素材~輸送から環境負荷低減

環境負荷の少ない素材の選定、廃材の再利用を推進するとともに、国内生産の主要部材を使用の上、鉄道や船舶を利用したモーダルシフトによる環境負荷低減・効率化を推進しています。

健康製品宣言(HPD)を公開

ユーザーの働く環境を整えるニーズに合わせ、ネットワークフロアは化学物質含有量をHPDで公開しています。

HPD公開製品の採用はLEED認証の評価点獲得につながり、建築物の評価を高めます。

メンテナンスフリーな製品

高強度で長寿命なネットワークフロアはメンテナンスや更新によるエネルギー及び資源消費、廃棄物の発生を抑制するため環境にやさしく、労働力不足の解消にも貢献します。

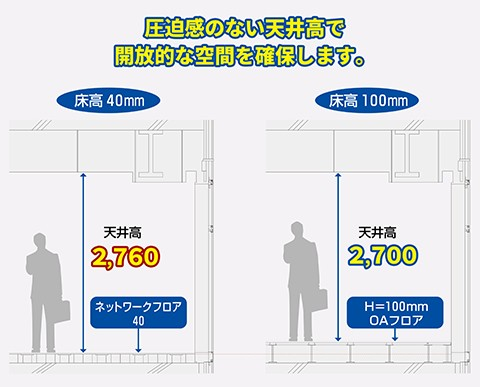

低床製品で省資源化

ネットワークフロアを起点に階高を抑えながら天井高を確保する階高圧縮を提案し、限りある資源の浪費を防ぎます。

責任施工と職人教育

施工に関わる施工パートナーの職人教育と労働環境整備を常に実施しています。当社で責任施工体制を展開することで、高品質な工事を全国で提供可能です。

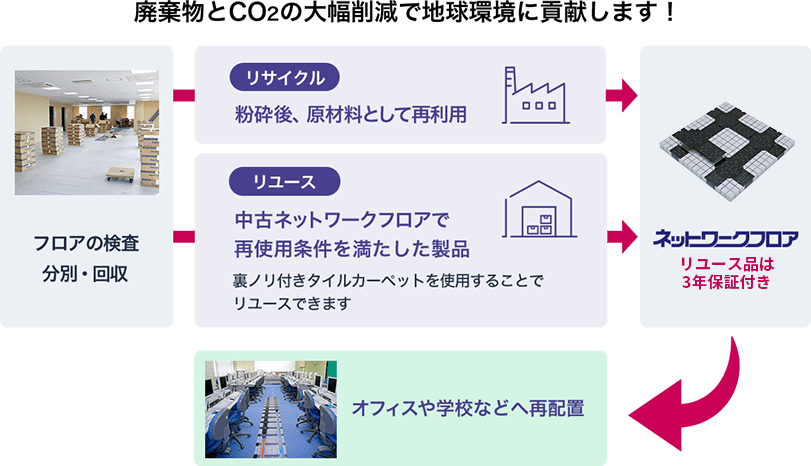

リユース・リサイクル

ネットワークフロアはリユース・リサイクル回収によって、環境にやさしくコストを抑えながら産業廃棄物の削減が可能です。回収された製品は重量比で99%以上がリユース・リサイクルされています。

環境事業部製品

サステナビリティに関する主な取り組み

CO₂削減

製品のCO₂ペイバックタイム※を可能な限り短縮するために、原材料の見直し・バイオ炭の利用等を検討・実施しています。

| ※ | 製造から廃棄までに排出するCO₂を、緑化設備製品導入によるCO2削減効果で±0にするために必要な設備稼働期間のこと |

リサイクル型製品

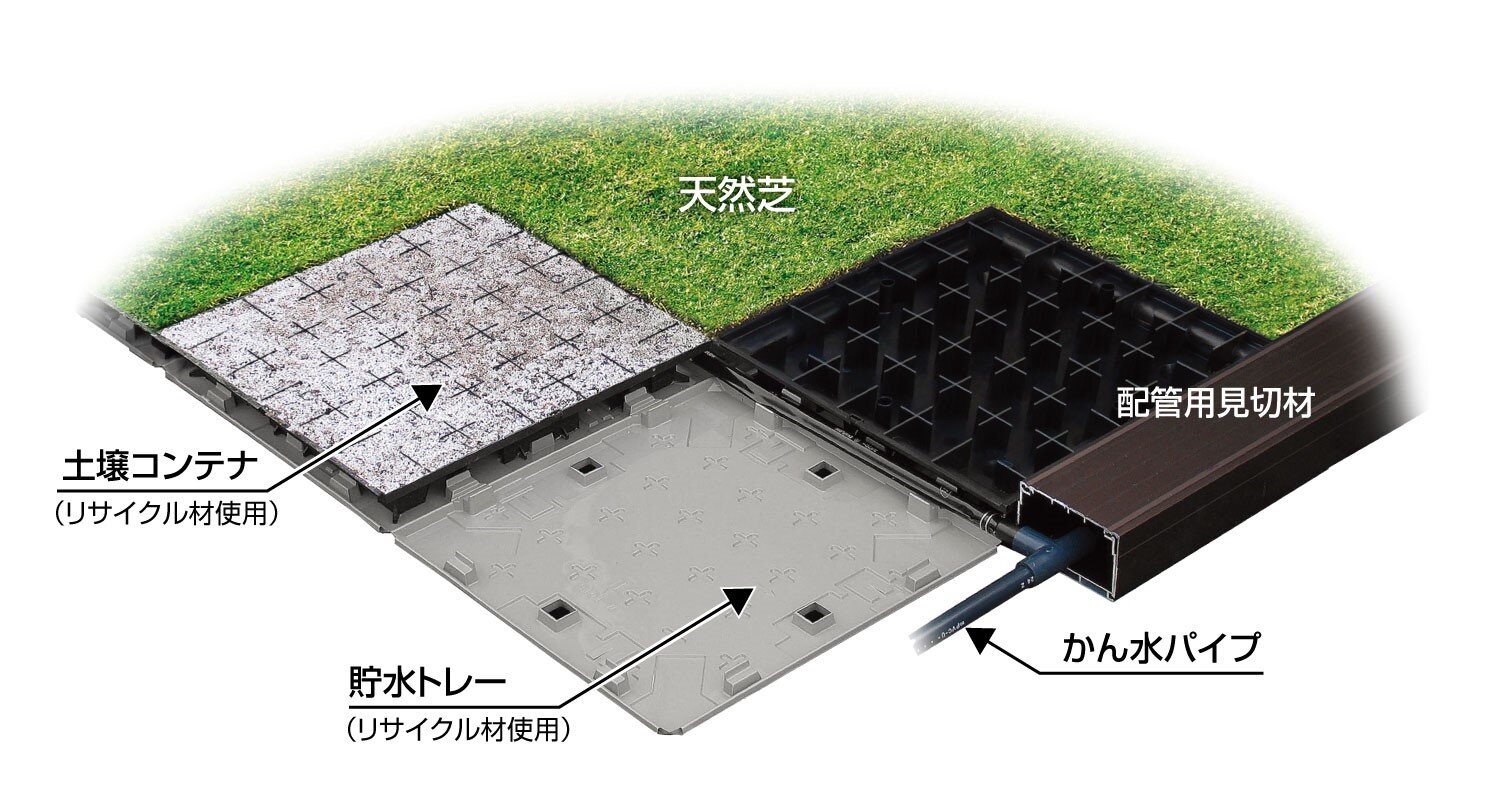

「スクエアターフLight」の土壌コンテナは100%再生材、貯水トレーは50%再生材を使用して

「スクエアターフLight」の土壌コンテナは100%再生材、貯水トレーは50%再生材を使用して

おり、リサイクル型の製品です。

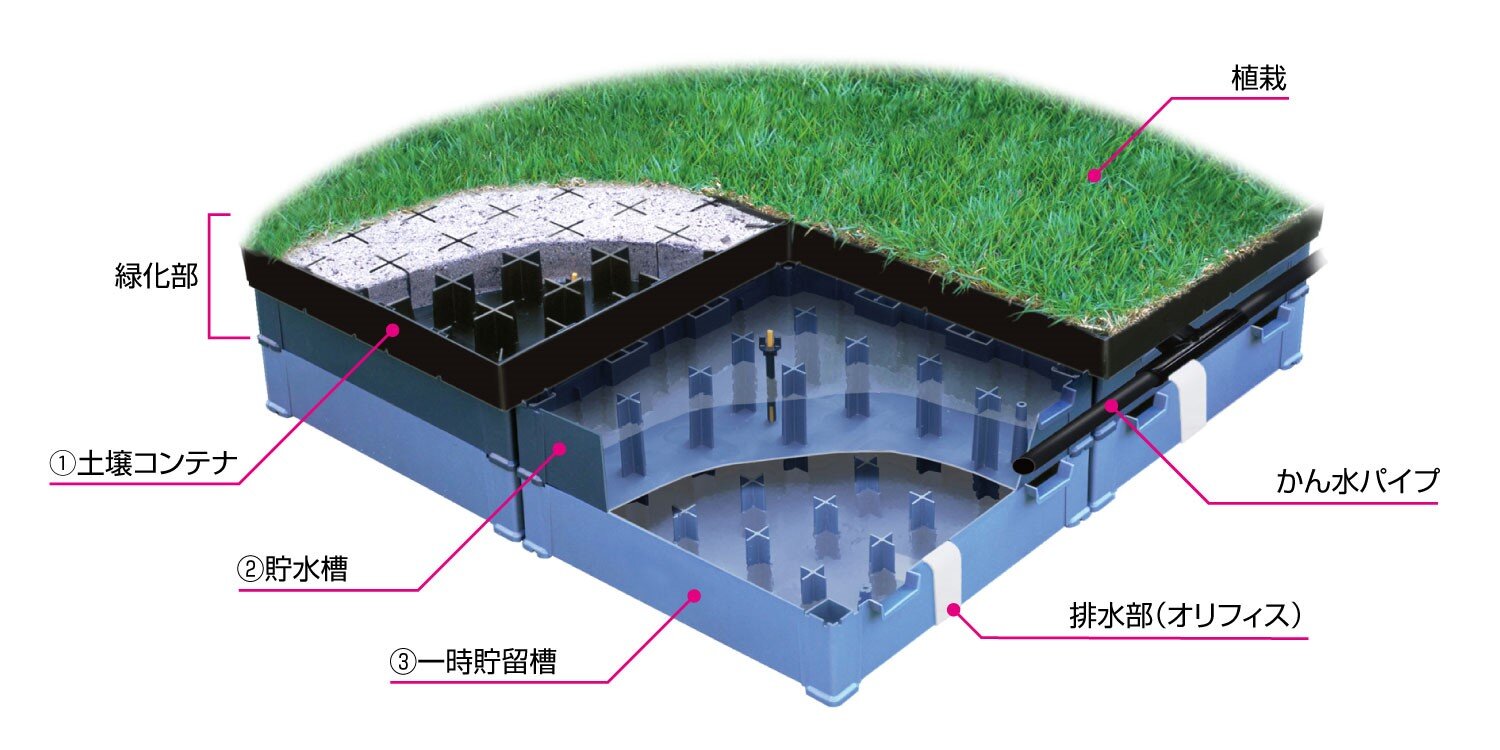

防災・減災型製品

雨水流出抑制屋上緑化システム「スクエアターフ洪水無用」は、一時的に雨水を貯留することができるため防災・減災につながり、持続可能なまちづくりへ貢献しています。従来の雨水貯留型屋上緑化システム「スクエアターフRain96」に、雨水貯留浸透施設の対策量に対応するため60リットル/㎡(600㎡/ha)の能力を付加しています。

雨水流出抑制屋上緑化システム「スクエアターフ洪水無用」は、一時的に雨水を貯留することができるため防災・減災につながり、持続可能なまちづくりへ貢献しています。従来の雨水貯留型屋上緑化システム「スクエアターフRain96」に、雨水貯留浸透施設の対策量に対応するため60リットル/㎡(600㎡/ha)の能力を付加しています。

生物多様性への配慮

保水力の高い緑化システムを製品群とし、在来種の活用も実施しています。昆虫や鳥、様々な植物などの生物生息空間としての生物多様性配慮型屋上緑化を推進しています。また、建設に伴い消失する草地を復元することを目的とした「地域性種苗」を用いた屋上緑化にも取り組んでいます。

環境への取り組み

GHG(温室効果ガス)排出量削減への取り組み

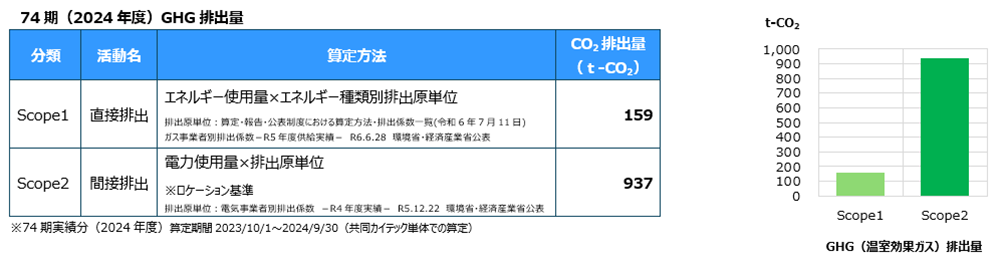

Scope1、2算定完了のお知らせ

気候変動や資源の枯渇など、様々な地球規模の課題が深刻化している中で、社会課題の解決と利益ある成長を同時に実現するために、2023年10月より当社が排出するGHG(温室効果ガス)排出量の算定を開始し、Scope1、2の算定が完了したことをご報告いたします。〔※74期実績分(2024年度)〕

今後は重点的に削減に取り組むべき排出量が多い排出源を特定し、中長期の削減目標を策定するためにScope3の算定〔74期実績分(2024年度)〕を開始いたします。

環境負荷の可視化と持続可能な社会の実現に貢献するため、継続的にScope3の算定・開示に取り組んでまいります。

人財育成・働きやすい職場づくり

当社では、従業員一人ひとりの多様性(夢や希望、特性など)に応じて、様々な支援制度を設けています。

研修制度

新入社員研修の充実をはじめ、生涯を通して学び、成長できる多彩な研修制度を設けています。

階層別、自推式、選抜式研修

新入社員から管理職までの階層ごとで行われる階層別研修や、英会話・専門分野・資格取得などの各研修を自己申告で受けられる自己啓発研修などがあり、全額会社負担で受講することができます。

新入社員から管理職までの階層ごとで行われる階層別研修や、英会話・専門分野・資格取得などの各研修を自己申告で受けられる自己啓発研修などがあり、全額会社負担で受講することができます。

新入社員研修

入社後、社会人としての心得やビジネスマナーの研修、CAD研修、OJT研修などを、約6~18ヶ月間にわたり行います。またフォローアップの研修もあり、習得事項の振り返りもできるようにしています。

入社後、社会人としての心得やビジネスマナーの研修、CAD研修、OJT研修などを、約6~18ヶ月間にわたり行います。またフォローアップの研修もあり、習得事項の振り返りもできるようにしています。

社長塾研修

社長塾では、入社3年目~5年目の社員が集まり、1泊2日で研修を行います。そこでは社長自らが講壇に立ち、若手社員にどう成長してほしいかについて直接研修を行います。

社長塾では、入社3年目~5年目の社員が集まり、1泊2日で研修を行います。そこでは社長自らが講壇に立ち、若手社員にどう成長してほしいかについて直接研修を行います。

ハラスメント研修

職場におけるハラスメントの撲滅のために繰り返し実施しています。

社内制度

従業員がいきいきと、いつまでも高いモチベーションで活躍できるよう多種多様な支援制度を設けています。

従業員満足度調査

経営施策に活用することを目的として、社員が「どのような意識・価値観をもっているか」を継続的に調査しています。

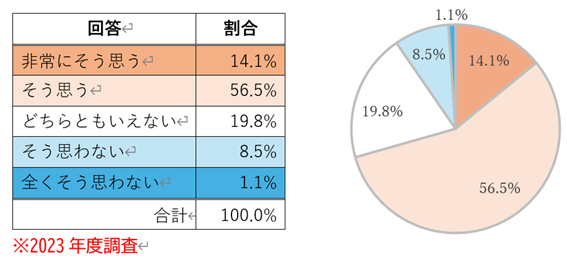

調査項目例:総合評価 Q『わたしは、総合的に考えると当社の社員として満足している。』

調査結果:調査会社による直近調査企業918社の平均では「非常にそう思う9.8%」「そう思う48.7%」で合計58.5%が肯定的な結果のところ、当社では「非常にそう思う14.1%」「そう思う56.5%」で合計70.6%が「共同カイテックの社員として満足」という回答になり、高い数値となっています。

調査対象:全社員(2023年度:283人回答)

「さん」付け活動

風通しの良い組織風土を醸成するため、役員も含めて従業員同士の呼称を「~さん」で呼ぶことを推奨しています。

育児介護休業制度

育児や介護による離職を防ぎ、働きやすい環境づくりをするための社員サポート制度です。

育児休業:原則1歳未満の子どもを養育している社員が取得できる。

介護休業:要介護状態にある対象家族を介護するために社員が取得できる。対象家族ひとりにつき93日(3回まで分割可)。

育児休業取得後の復帰率:100%

男性社員の育児休業取得率:70%

※2024/10/1 ~ 2025/9/30の期間

メンター制度

社会に出て間もない新入社員の不安を取り除くため、年齢の近い先輩社員が相談に乗り、アドバイスする制度です。1ヶ月に1回は会社外で飲食を共にし、様々な相談に応じています。

自己申告制度

社員一人ひとりが自らの成長目標や将来の希望、志望する職種や移動したい部署、さらには会社に対する意見などを申告できる制度です。望むキャリアアップの実現に役立っています。

チャレンジ・トレーニング制度

社員の成長に投資するための制度として、「MOT」及び「グロービス・マネジメント・スクール」に対する人財派遣を行っております。

― MOT

将来の幹部候補育成のため、東京理科大学大学院(イノベーション研究科、技術経営専攻)へ社員を派遣しています。公募制で社員を募り、2年間の授業料は全て会社が負担します。

― グロービス・マネジメント・スクール

MOTへの派遣条件(長期間、毎週の東京への通学、大卒以上、等)が厳しい社員に対し、グロービス・マネジメント・スクールへの派遣を提供する制度です。MOTと同様に将来の幹部候補育成を目的としており、費用は全て会社が負担します。

ONE on ONE 面談

3年に1度、社長が全社員と一対一で面談を行います。社長の「社員全員の声を聞きたい」という思いから始まった当社独自の制度です。

シャッフルLUNCH

社長と各部門の社員数名が集まってランチをとっています。社長の思いや考えを社員に伝えるため、また各部門の社員同士の懇親も目的として始まった制度です。毎月実施され、社員が順に招待されます。

改善提案制度

社内環境や仕事の進め方などをよりよくする提案を、社長に直接できる制度です。採用の有無にかかわらず、提案した社員には報奨金を授与します。一人ひとりが会社の在り方を考えるきっかけになっています。今までにこの制度から緑化事業が生まれたほか、夏用の作業着の導入、販売管理システムの改良など働きやすさに関わる制度も多数採用されています。

Thanks of the Month・Year制度

日常のささやかな「ありがとう」を形にしようという趣旨で始まった制度です。業務以外でお世話になった従業員に、サンクスギフト(メッセージとお菓子・飲み物)を贈り合うことができます。ギフトをもらった数によって月間表彰、年間表彰をしています。2024/10/1~2025/9/30の期間に累計435人が利用しました。